La seconde partie est et sera immédiatement accessible aux contributeurs au financement participatif de la Rédaction d’E&R à partir de 2 euros/mois.

Partie 1 :

La question juive au XIXe siècle en Allemagne

La question juive au XIXe siècle en Allemagne

![]() La réponse de Marx à Bruno Bauer

La réponse de Marx à Bruno Bauer

![]() Les juifs et la révolution

Les juifs et la révolution

![]() Proudhon et le mouvement socialiste avant Marx

Proudhon et le mouvement socialiste avant Marx

![]() Marx et le plagiat de Proudhon

Marx et le plagiat de Proudhon

Partie 2 :

![]() Communisme et monopolisme

Communisme et monopolisme

![]() Marx et la haine juive des nations

Marx et la haine juive des nations

![]() Communisme et sionisme : les tenailles dialectiques

Communisme et sionisme : les tenailles dialectiques

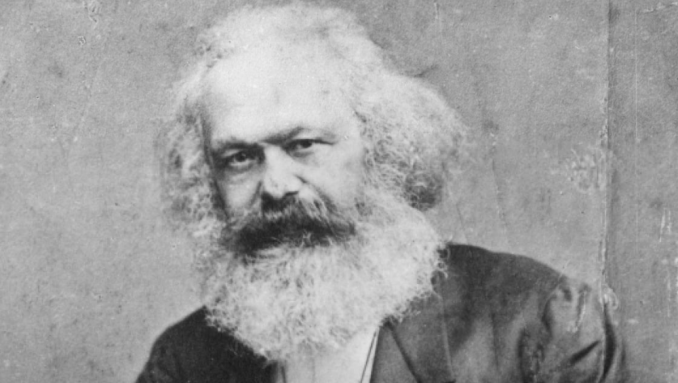

Le but de cet article est d’examiner l’influence de la judéité de Marx sur sa pensée, comme je l’ai fait précédemment pour Freud. Il s’agit également d’examiner dans quelle mesure son influence a contribué à faire avancer le destin d’Israël, soit ce que, en détournant une formule célèbre de Hegel, on peut appeler « la marche de Yahvé dans le monde ». Je précise d’emblée que la question n’est pas : Marx a-t-il délibérément conspiré avec d’autres juifs pour faire avancer le projet juif de domination mondiale, tout en prétendant émanciper les prolétaires gentils ? La judéité ne fonctionne pas nécessairement de cette façon. Elle se caractérise par l’incapacité de distinguer entre l’intérêt des peuples et l’intérêt du peuple élu, entre ce qui est bon pour l’humanité et ce qui est bon pour les juifs. En règle générale, les juifs qui croient travailler pour le salut du monde tout en pensant de façon juive font progresser le pouvoir juif d’une manière ou d’une autre. Cela s’applique bien sûr aux penseurs juifs qui croient que les juifs ont pour mission de guider l’humanité vers la paix perpétuelle, comme Theodore Kaufman, qui pensait en 1941 que la première étape de cet objectif était de « stériliser tous les Allemands » (son entretien avec le Canadian Jewish Chronicles), ou comme David Ben Gourion, qui croyait en 1962 que la paix mondiale viendrait lorsque Jérusalem serait le « siège de la Cour suprême de l’humanité, pour régler toutes les controverses entre les continents fédérés, comme l’avait prophétisé Isaïe » [1]. Mais cela s’applique également aux penseurs juifs qui ne s’identifient pas publiquement comme juifs, mais dont la vision du monde est fondamentalement biblique, c’est-à-dire à la fois matérialiste et messianique. C’est une question de schéma cognitif hérité, plutôt que d’intention délibérée.

En tentant de comprendre Marx, nous serons amenés à distinguer sa théorie économique et son programme politique. Le rapport entre les deux est si problématique que l’on peut considérer qu’il s’agit de deux Marx différents. Le programme politique précède chez Marx la théorie économique : le Manifeste du Parti communiste paraît presque vingt ans avant Le Capital, et Marx ne l’a jamais remis en question. Or, comme cela a été souvent noté, le programme révolutionnaire du Manifeste a tout d’une prophétie messianique. Selon Karl Popper, « le cœur de l’argument marxiste […] consiste en une prophétie historique, combinée à un appel implicite à la loi morale suivante : Aidez à réaliser l’inévitable ! » [2] Ce qui distingue la vision prophétique de Marx du projet biblique, c’est que son objectif proclamé est la dictature mondiale du prolétariat, et non pas du peuple juif. Cependant, Mikhaïl Bakounine soupçonnait que l’État prolétarien de Marx n’était qu’« un mensonge derrière lequel se cache le despotisme d’une minorité dirigeante. » Derrière l’expression « socialisme scientifique », dit-il, Marx ne peut signifier que « le gouvernement despotique des masses prolétaires par une nouvelle et très restreinte aristocratie de vrais ou de prétendus savants » [3]. La doxa marxiste prévoit que cet État centralisé ne sera qu’une étape transitoire avant le vrai socialisme, et qu’il est voué à « dépérir » de lui-même, selon l’expression d’Engels. À cela, Bakounine répond « qu’aucune dictature ne peut avoir d’autre objectif que de se perpétuer ». Il soupçonnait que si Marx réussissait, les juifs allemands comme lui finiraient par gouverner l’État communiste. Nous reviendrons sur l’analyse conspirationniste de Bakounine.

La question juive au XIXe siècle en Allemagne

Pour comprendre le rapport entre le marxisme et la judéité de Marx, il convient de commencer par ses deux premiers articles importants, publiés en 1844 dans le Deutsch-Französische Jahrbücher, quatre ans avant le Manifeste. Leur thème était la « question juive ». Avant de présenter ce que Marx avait à dire à ce sujet, nous devons rappeler le contexte.

La « question juive » est la question de la possibilité et des moyens de l’émancipation et de l’assimilation des juifs. Le problème, tel qu’il était communément formulé à partir de la fin du XVIIIe siècle, était que les juifs se considéraient et étaient considérés comme des étrangers dans les nations européennes parmi lesquelles ils vivaient. Une solution était de transformer la judéité d’une nationalité en une religion compatible avec les valeurs laïques des nations modernes. En Allemagne, Moses Mendelssohn (1729-1786) a ouvert la voie à un « judaïsme réformé » qui se définissait comme purement religieux et renonçait aux aspirations nationalistes. Sur la base de ce nouveau pacte, Napoléon accorda l’émancipation politique aux juifs en France et fut salué comme libérateur par les juifs allemands lors de son invasion des principautés allemandes. Bien que l’émancipation juive ait subi un revers en Prusse après la défaite de Napoléon, elle était complète en 1848.

Cependant, le nouveau postulat selon lequel la judéité n’était qu’une question de religion privée engendra un nouveau problème pour la communauté juive, aggravé par des formes résiduelles de ségrégation : pour de nombreux juifs laïques et éduqués, le judaïsme avait peu d’attrait en tant que religion, et la conversion au christianisme semblait le meilleur chemin vers l’assimilation. La moitié des juifs de Berlin se convertirent au protestantisme ou au catholicisme à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

La famille de Karl Marx appartient à cette catégorie. Son père Herschel Levi, bien que fils et frère de rabbins, est devenu luthérien afin de pratiquer le droit dans les tribunaux prussiens, et a fait baptiser ses six enfants et sa femme en 1824, lorsque Karl avait six ans. Un autre cas célèbre est Heinrich Heine (1797–1856), qui considérait son baptême en 1825 (un an après Marx) comme le « billet d’entrée dans la civilisation européenne » [4]. Marx rencontra Heine, son aîné d’une génération, peu après son arrivée à Paris en 1843, et les deux hommes se sont vus fréquemment jusqu’à ce que Marx déménage à Londres en 1849. On pense que leurs conversations eurent une influence formatrice sur les deux hommes. Heine avait des sentiments mitigés sur le communisme, mais une étonnante prémonition de son éruption prochaine. Il écrivit en 1842, un an avant de rencontrer Marx :

« Bien qu’on parle peu actuellement du communisme, qui végète dans des greniers oubliés sur de misérables palettes de paille, il n’en est pas moins le lugubre héros destiné à jouer un grand rôle transitoire dans la tragédie moderne. […] Il n’y aura alors qu’un seul berger muni d’un crochet de fer, et un troupeau humain tondu à l’identique et bêlant à l’identique. […] Des temps sombres se profilent. […] Je conseille à nos petits-enfants de naître avec une peau très épaisse. » [5]

La dissolution de la nationalité juive en religion entraîna une réaction sous la forme d’un mouvement nationaliste juif préfigurant le sionisme. C’est l’historien juif allemand Heinrich Graetz (1817-1891), presque du même âge que Marx, qui a donné le premier élan à une nouvelle conscience nationale juive avec son histoire du peuple juif en 11 volumes, publiée entre 1853 et 1870. Pour l’anecdote, Marx et Graetz se sont rencontrés en cure thermale à Carlsbad dans l’été 1874 et se sont arrangés pour s’y retrouver les deux étés suivants. Comme le commente Shlomo Avineri, « on peut difficilement imaginer une préfiguration plus dramatique de la rencontre entre Sion et le Kremlin » [6].

Graetz a réveillé la conscience nationale de nombreux juifs européens comme Moses Hess (1812-1875), l’auteur de Rome et Jérusalem : la dernière question nationale (1862), qui impressionnera aussi Theodor Herzl. Selon Hess, les efforts des juifs pour fusionner avec une nationalité autre que la leur sont voués à l’échec. « Nous resterons toujours des étrangers parmi les nations », car « les Juifs sont autre chose que les "fidèles d’une religion" : ils sont une communauté, un peuple, une nation » [7].

Fait intéressant, avant sa conversion au nationalisme juif, Moses Hess (à l’origine Moritz) était un communiste pré-marxiste. Il était le fondateur de la Rheinische Zeitung, pour laquelle Marx a été correspondant à Paris en 1842-1843. Hess a eu une forte influence sur Engels et Marx [8]. Marx a emprunté à l’essai de Hess sur « L’essence de l’argent » (1845) son concept d’aliénation économique [9]. Hess est resté proche de Marx. Il a même diffusé, pour le compte de celui-ci, des calomnies contre Bakounine après le Congrès général de l’Internationale à Bâle (5-12 septembre 1869), l’accusant d’être un agent provocateur du gouvernement russe et de travailler « dans un intérêt panslaviste » [10].

La réponse de Marx à Bruno Bauer

Les deux essais de Marx sur la question juive étaient des critiques de deux œuvres de Bruno Bauer (1809-1882), figure de proue des Jeunes Hégéliens (ou Hégéliens de gauche) : il s’agissait d’un livre intitulé Die Judenfrage (1842), et d’un article sur « La capacité des juifs et chrétiens actuels de devenir libres » (une traduction française de La Question juive de Bauer est disponible ici).

L’approche de Bauer était novatrice. Pour lui, la nature religieuse du judaïsme est le problème, pas la solution. Il soutient que les juifs ne peuvent pas être émancipés politiquement sans d’abord être émancipés religieusement, parce que la résistance des juifs à l’assimilation est basée sur le commandement de la Torah de vivre en permanence séparés des autres. L’essence de leur religion est leur prétention à être le peuple élu, ce qui les empêche même de respecter les autres peuples.

« Les juifs en tant que tels ne peuvent s’amalgamer aux peuples et confondre leur sort avec le sort de ceux-ci. En tant que juifs, ils doivent attendre un avenir particulier, imparti à eux seuls, le peuple choisi, et leur assurant la domination du monde. »

Par conséquent, il ne peut y avoir d’émancipation des juifs. Un juif ne peut s’émanciper qu’en cessant d’être juif, car sa véritable aliénation est sa judéité. À mon sens, Bauer a entièrement raison d’affirmer que le Tanakh est bien le socle de la judéité, qu’il est fondamentalement hostile à l’assimilation, et que par conséquent l’« assimilation des juifs » est un oxymore. Les chrétiens ne pouvaient évidemment jamais arriver à cette conclusion, mais même les penseurs laïques qui souscrivaient comme Bauer à la nouvelle science de l’exégèse historico-critique de la Bible (lancée par La Vie de Jésus de David Strauss, 1835) détournaient généralement le regard de la xénophobie du Tanakh. « L’on crie même à une trahison du genre humain quand la critique s’emploie à examiner l’essence propre au juif en tant que juif », note Bauer.

Dans ses critiques, Marx ne conteste pas l’observation de Bauer selon laquelle la religion juive est opposée à l’assimilation. Il l’ignore tout simplement, et se contente de nier que la judéité est une question de religion.

« Considérons le juif réel, non pas le juif du sabbat, comme Bauer le fait, mais le juif de tous les jours. Ne cherchons pas le secret du juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la religion dans le juif réel. »

Puisque Marx minimise la définition religieuse de la judéité, on s’attendrait à ce qu’il opte pour le deuxième terme de l’alternative et définisse la judéité comme une nationalité, à l’instar de son ami Hess vingt ans plus tard. Mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, Marx pose, pour la première fois, son dogme selon lequel la religion appartient à la « superstructure » culturelle de la société, tandis que la véritable « infrastructure » est économique (mais il n’emploie pas encore ces termes). L’essence du juif, écrit-il, n’est pas sa religion, mais son amour de l’argent : « Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l’utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif ? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L’argent. »

Marx redéfinit donc la religion juive comme le culte de l’argent : « L’argent est le dieu jaloux, d’Israël, devant qui nul autre dieu ne doit subsister. » Il fait de même pour la nationalité juive, en une unique courte phrase : « La nationalité chimérique du juif est la nationalité du commerçant, de l’homme d’argent. » Il s’ensuit naturellement, selon Marx, que si vous supprimez l’argent, vous résoudrez la question juive :

« Eh bien, en s’émancipant du trafic et de l’argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l’époque actuelle s’émanciperait elle-même. Une organisation de la société qui supprimerait les conditions nécessaires du trafic, par suite la possibilité du trafic, rendrait le juif impossible. La conscience religieuse du juif s’évanouirait, telle une vapeur insipide, dans l’atmosphère véritable de la société. »

Marx avance également la thèse osée que l’amour de l’argent et l’aliénation économique sont venus dans le monde par les juifs. Il assimile l’aliénation économique à l’influence juive :

« Le juif s’est émancipé d’une manière juive, non seulement en se rendant maître du marché financier, mais parce que, grâce à lui et par lui, l’argent est devenu une puissance mondiale, et l’esprit pratique juif l’esprit pratique des peuples chrétiens. Les juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus juifs. […] C’est du fond de ses propres entrailles que la société bourgeoise engendre sans cesse le juif. […] Le dieu des juifs s’est sécularisé et est devenu le dieu mondial. »

Et donc, « Dans sa dernière signification, l’émancipation juive consiste à émanciper l’humanité du judaïsme. » Cela sonne terriblement antisémite, selon les normes d’aujourd’hui. En raison de ces essais sur la question juive, les biographes de Marx ont été davantage préoccupés par la question : « Marx était-il antisémite ? » (voir le livre d’Edmund Silberner de 1949, ainsi intitulé, ou l’article de Michael Ezra sur « L’antisémitisme radical de Karl Marx »), que par la question de l’influence sur Marx de sa propre judéité.

Pourtant, dans le contexte de l’époque, voir les juifs comme des adorateurs de l’argent était plutôt banal. Le « stéréotype » était presque unanimement partagé par les socialistes, comme nous le rappelle Hal Draper dans « Marx and the Economic-Jew Stereotype » [11]. Il était particulièrement courant chez les juifs révolutionnaires ainsi que chez les sionistes, qui étaient généralement socialistes. Moses Hess lui-même, par exemple, a écrit dans « L’essence de l’argent » : « Les juifs, qui dans l’histoire naturelle du monde social avaient la mission historique mondiale de développer la bête de proie dans l’humanité ont maintenant enfin terminé le travail de leur mission. »

Ce que Marx a fait, c’est simplement pousser le stéréotype à sa limite : il a fait de l’amour de l’argent non seulement un attribut de certains juifs, mais l’essence même de tous les juifs. Mais ce faisant, il dissolvait habilement la question juive en une question socio-économique : le juif devient l’archétype du bourgeois. Par ce tour de passe-passe, Marx faisait disparaître la question juive une fois pour toutes. Il n’y reviendrait plus jamais [12].

En fait, plus jamais Marx ne ciblerait spécifiquement des financiers juifs. Nesta Webster attire l’attention sur cette étrangeté dans sa Révolution mondiale : le complot contre la civilisation (1921) :

« Selon [Werner] Sombart, la période à partir de 1820 est "l’ère des Rothschild". Mais Marx ne dit rien des Rothschild. Sombart sur Marx : peut-on imaginer quelqu’un qui, ayant entrepris honnêtement de dénoncer le capitalisme, évite toute référence à ses principaux acteurs ? Or, même dans la partie de son livre où il traite des origines du capitalisme industriel, où Marx parle des grands financiers, de l’agiotage et de la spéculation sur les valeurs et de ce qu’il décrit comme "la souveraineté moderne de la finance", pas une fois il ne mentionne les juifs comme les principaux financiers, ou les Rothschild comme les super capitalistes dans le monde. » [13]

La façon dont Marx répond à Bauer et traite la question juive préfigure une caractéristique marquante de ses écrits ultérieurs. Tout d’abord, Marx dénature les arguments de ses adversaires, parfois en les retournant avant de procéder à leur critique. Par exemple, Marx reproche à Bauer de considérer la judéité comme une foi religieuse, mais ce n’était pas le cœur de l’argument de Bauer. Ce que Bauer voulait montrer, c’est que définir la judéité comme une religion ou une ethnicité ne fait pas de grande différence, car de toute façon, l’essence de la judéité est la séparation. Que la séparation soit un commandement divin plutôt qu’un simple trait de psychologie collective ne fait qu’aggraver la nature xénophobe de la judéité. Marx évite habilement de se prononcer sur le séparatisme juif, qui est le sujet de Bauer. Deuxièmement, Marx nie la complexité des choses, afin de les réduire à un aspect unique et souvent secondaire. Définir la judéité comme l’amour de l’argent est manifestement inadéquat pour quiconque a réfléchi même superficiellement à la « question juive ». Il est difficile d’admettre que Marx, qui est juif et fréquente beaucoup de juifs, puisse se contenter d’une telle explication, et donc de ne pas conclure à une forme de tromperie de sa part.

Les juifs et la révolution

En réduisant la judéité au capitalisme, Marx négligeait un autre aspect de l’influence juive dans le monde : la révolution. La forte implication des juifs dans les mouvements révolutionnaires ne deviendra pleinement visible au monde que vers 1848, mais Marx, étant lui-même un révolutionnaire juif allemand, ne pouvait pas l’ignorer en 1843.

Benjamin Disraeli (1804–1881), contemporain de Marx et comme lui juif converti au christianisme (anglican) dans son enfance, publiait en 1844 son roman Coningsby, dans lequel le juif Sidonia – « un croisement entre Lionel de Rothschild et Disraeli lui-même », selon un biographe de Disraeli [14] – déclare :

« Cette puissante révolution qui en ce moment se prépare en Allemagne et qui sera en fait comme une seconde et plus grande Réforme, et dont on sait encore si peu de chose en Angleterre, se développe entièrement sous les auspices des juifs, qui monopolisent presque entièrement les chaires professorales en Allemagne. »

Le dialogue se conclut sur ce mot de Sidonia : « Ainsi, vous voyez, mon cher Coningsby, que le monde est gouverné par de tout autres personnages que ne se l’imaginent ceux dont la vue ne plonge pas dans les coulisses. »

Quatre ans après l’écriture de ces mots, le Manifeste du Parti communiste est publié et, presque simultanément, la révolution éclate en Allemagne, comme l’a prédit Disraeli. Les juifs jouent un rôle majeur dans cette révolution de 1848. Amos Elon écrit dans son livre The Pity of It All : A History of Jews in Germany, 1743-1933, que « 80 % des juifs journalistes, médecins et d’autres professions » ont soutenu la révolution. Les plus éminents étaient Ludwig Bamberger à Mayence, Ferdinand Lassalle à Düsseldorf, Gabriel Riesser à Hambourg, Johan Jacoby à Kœnigsberg, Aron Bernstein à Berlin, Herman Jellinek à Vienne, Moritz Harmann à Prague et Sigismund Asch à Breslau. « Dans tout le pays, écrit Elon, les rabbins dans leurs sermons ont salué la révolution comme un événement véritablement messianique. » Le magazine juif Der Orient a salué « la bataille maccabéenne héroïque de nos frères sur les barricades de Berlin » et a déclaré : « Le sauveur que nous avons appelé de nos prières est apparu. La patrie nous l’a donné. Le messie est la liberté. » Le penseur juif Leopold Zunz, fondateur des études académiques judaïques (Wissenschaft des Judentums), décrivait la révolution comme l’accomplissement de la promesse biblique, et haranguait les étudiants des barricades de Berlin en assimilant Metternich (Chancelier de l’Empire autrichien) à Haman et exprimant l’espoir que « d’ici Pourim, Amalek [incarné par le roi de Prusse Friedrich Wilhelm IV] sera abattu » [15].

Après l’échec de la révolution de 1848, de nombreux révolutionnaires (appelés Forty-Eighters) se sont exilés à Londres. Marx s’y est installé pour le reste de sa vie, « vivant enfermé dans son monde en grande partie allemand, formé par sa famille et un petit groupe d’amis intimes et d’associés politiques », selon Isaac Berlin [16].

Compte tenu du puissant esprit révolutionnaire qui animait la communauté juive allemande dans les années 1840, on doit s’interroger sur la raison pour laquelle Marx insiste sur l’amour de l’argent des juifs, mais passe sous silence leur amour de la révolution. De cette manière, il dissimulait à tout le moins le rôle de sa propre judéité dans son entreprise révolutionnaire, tout en désamorçant à l’avance tout soupçon de ses sympathies juives.

Mikhaïl Bakounine (1814-1876) sera lui-même troublé par ce qu’il percevra comme une forme de cryptisme typiquement juif chez Marx et ses acolytes. Dans une « Lettre au journal La Liberté de Bruxelles (1872) non publiée, il écrit :

« [Marx] a un remarquable génie d’intrigue et une résolution qui ne s’arrête devant aucune vilenie ; il a en outre à son service un nombreux corps d’agents, hiérarchiquement organisés et agissant en secret sous ses ordres directs ; une sorte de franc-maçonnerie socialiste et littéraire dans laquelle ses compatriotes les juifs allemands et autres occupent une place considérable et déploient un zèle digne d’une meilleure cause. »

Dans un passage de ses Lettres aux internationaux de Bologne de décembre 1871, également resté inédit jusqu’en 1963, Bakounine écrit :

« Les juifs constituent aujourd’hui en Allemagne une véritable puissance. Juif lui-même, Marx a autour de lui, tant à Londres qu’en France et dans beaucoup d’autres pays, mais surtout en Allemagne, une foule de petits juifs, plus ou moins intelligents et instruits, vivant principalement de son intelligence et revendant en détail ses idées. »

Les juifs, écrit-il encore,

« se sont emparés de toute la presse de l’Allemagne, à commencer par les journaux monarchistes les plus absolutistes, et depuis longtemps ils règnent dans le monde de l’argent et des grandes spéculations financières et commerciales : ayant ainsi un pied dans la Banque, ils viennent de poser ces dernières années l’autre pied dans le socialisme, appuyant ainsi leur postérieur sur la littérature quotidienne de l’Allemagne. […] Eh bien, tout ce monde juif qui forme une seule secte exploitante, une sorte de peuple sangsue, un parasite collectif dévorant et organisé en lui-même, non seulement à travers les frontières des États, mais à travers même toutes les différences d’opinions politiques, ce monde est actuellement, en grande partie du moins, à la disposition de Marx d’un côté, et des Rothschild de l’autre. Je sais que les Rothschild, tout réactionnaires qu’ils sont, qu’ils doivent être, apprécient beaucoup les mérites du communiste Marx ; et qu’à son tour le communiste Marx se sent invinciblement entraîné, par un attrait instinctif et une admiration respectueuse, vers le génie financier des Rothschild. La solidarité juive, cette solidarité si puissante qui s’est maintenue à travers toute l’histoire les unit. »

Bien entendu, on se gardera d’attribuer aux propos de Bakounine plus d’importance qu’ils n’en ont, d’autant que Bakounine a renoncé à les publier. Le conflit entre Bakounine et Marx est alors à son comble. En septembre 1872 au congrès de La Haye, Bakounine et tous les « anti-autoritaires » sont expulsés de l’Internationale par les partisans de Marx, dans des conditions très peu démocratiques. Néanmoins, la théorie conspirationiste de Bakounine mérite considération. Notons qu’après avoir acquis le contrôle de l’Internationale, Marx en transféra le conseil général de Londres à New York, soit le centre montant du capitalisme mondial, qui allait aussi devenir la capitale occidentale de la communauté juive. C’est de New York qu’un autre juif allemand, Lev Davidovitch Bronstein, alias Léon Trotsky, préparerait bientôt la révolution bolchevique, avec le soutien financier de banquiers juifs allemands comme Jacob Schiff [17].

Antony Sutton, qui a documenté cette collusion entre Wall Street et le bolchevisme, n’y voit aucune conspiration juive. Mais des documents relatifs à la première tentative de révolution russe en 1905 montrent qu’il y a bien une dimension communautaire sous-jacente dans cette alliance contre nature entre la Banque et la Révolution, la seconde servant de bras armé à la première. Comme l’explique cet article d’Alexandros Papagoergiou, en 1904, le Premier ministre russe Sergei Witte a été chargé d’obtenir un énorme prêt étranger pour stabiliser les finances publiques russes. Il raconte dans ses mémoires qu’il a décliné l’offre des banques juives dirigées par les Rothschild, car elle était conditionnée à « des mesures tendant à améliorer la condition des juifs en Russie », et s’est tourné vers les « banques chrétiennes » qui ont consenti des prêts pour un total de 2250 millions de francs [18]. C’est à ce moment précis que des émeutes révolutionnaires ont commencé. C’était, précise un rapport du ministre russe des Affaires étrangères du tsar Nicolas II, « juste au moment où notre gouvernement tentait de réaliser un prêt étranger considérable sans la participation des Rothschild et juste à temps pour empêcher la réalisation de cette opération financière ; la panique provoquée parmi les acheteurs et les détenteurs de prêts russes ne pouvait que donner des avantages supplémentaires aux banquiers et capitalistes juifs qui spéculaient ouvertement et sciemment sur la baisse des taux russes. » Selon ce rapport, les révolutionnaires « sont en possession de grandes quantités d’armes importées de l’étranger et de moyens financiers très considérables », collectés par des capitalistes anglo-juifs « sous la direction de Lord Rothschild, […] officiellement dans le but d’aider les juifs russes qui souffraient de pogroms. [19] »

Proudhon et le mouvement socialiste avant Marx

Après avoir examiné comment Marx s’est positionné sur la question juive, nous pouvons maintenant examiner son approche de la question sociale.

Au moment où Marx et Engels ont rejoint le mouvement, le théoricien socialiste le plus influent était Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), de neuf ans l’aîné de Marx. Le livre de Proudhon Qu’est-ce que la propriété ? (1840) eut un énorme écho dans toute l’Europe. Proudhon fut le premier à utiliser l’expression « socialisme scientifique », pour désigner une société dirigée par un gouvernement scientifique, dont la souveraineté reposerait sur la justice et la raison, plutôt que sur la seule volonté. C’est Proudhon qui le premier a localisé la production de plus-value sur le lieu de travail, reconnaissant que le capitaliste s’approprie le fruit du travail de l’ouvrier en échange d’un salaire moins qu’équivalent [20].

La pensée de Proudhon était en constante évolution. Néanmoins, si nous voulons la résumer, nous dirons que Proudhon a préconisé un socialisme décentralisé, anti-étatique, autogéré et fédéral, qu’il a appelé « anarchisme ». Sa vision était basée sur un modèle organique de société : « J’entends par organique, précise-t-il, ce qui fait la constitution intime, séculaire de la société, supérieurement à tout système politique, à toute constitution de l’État. » L’État, au contraire, est à ses yeux de nature mécanique, et donc nécessairement oppressant. La famille constitue la cellule de base de l’organisme social, et la commune est l’unité fondamentale de la souveraineté démocratique. La révolution elle-même est « une explosion de la force organique, une évolution du dedans au dehors, et de la société ; elle n’est légitime qu’autant qu’elle est spontanée, pacifique et traditionnelle. Il y a tyrannie égale à la réprimer comme à lui faire violence » (Les Confessions d’un révolutionnaire, 1849).

Proudhon s’est toujours prononcé contre le socialisme d’État. Selon lui, la nationalisation des moyens de production, prônée par Marx, ne ferait qu’engendrer une nation de salariés, et Proudhon considérait la condition du salarié comme guère meilleure que l’esclavage. Le contrôle de l’État tue également la concurrence, et Proudhon estimait que « la concurrence est aussi essentielle au travail que la division. […] La concurrence est la force vitale qui anime l’être collectif » (Philosophie de la misère, chapitre 4).

Bien qu’il se qualifiât de révolutionnaire, Proudhon était un réformiste et un démocrate. Il recommandait que les travailleurs gagnent leur émancipation politique et économique en s’organisant en clubs, coopératives et associations de crédit mutuel, en élisant des représentants et en exerçant des pressions et une influence sur l’État.

Proudhon s’est fait connaître par sa formule : « La propriété, c’est le vol. » Mais cette formule est généralement mal comprise. Il consacre de longues pages à faire l’apologie du petit propriétaire, dont la propriété est liée à l’usage. Il condamne, par exemple, la propriété d’un champ loué à un fermier, mais affirme que le champ doit appartenir à celui qui le cultive. C’est ce qu’il nomme la possession, en opposition à la propriété. Ce que Proudhon condamne, c’est la propriété capitaliste des moyens de production. Alors que la constitution française de 1793 définissait le droit de propriété comme celui « de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie », la propriété capitaliste est, selon Proudhon, « le droit de jouir et de disposer à son gré du bien d’autrui, du fruit de l’industrie et du travail d’autrui ». « La possession individuelle est la condition de la vie sociale. […] Supprimez la propriété en conservant la possession ; et, par cette seule modification dans le principe, vous changerez tout dans les lois, le gouvernement, l’économie, les institutions : vous chassez le mal de la Terre » (Qu’est-ce que la propriété ?). L’idéal de Proudhon était moins l’abolition de la propriété privée que sa juste répartition. Il encourageait également des formes mutualistes de possession.

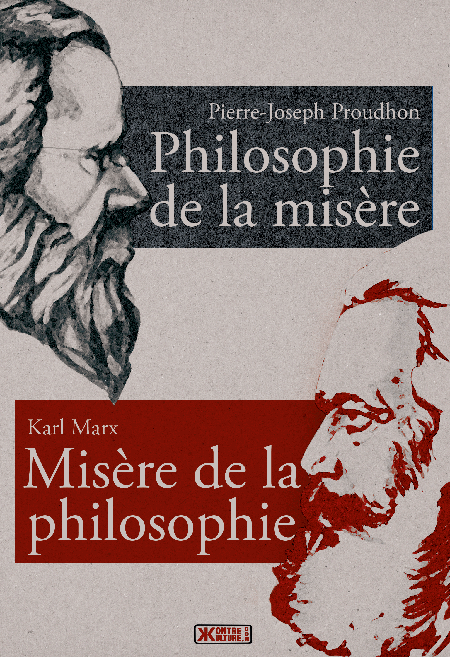

Marx et le plagiat de Proudhon

Jusqu’en 1846, Marx ne tarissait pas d’éloges au sujet de Proudhon et sur son livre Qu’est-ce que la propriété ? Dans le chapitre 4 de La Sainte Famille, paru en janvier 1845 et signé conjointement avec Engels, Proudhon est décrit comme l’écrivain socialiste le plus logique et le plus pénétrant.

« Et voici Proudhon qui soumet la propriété privée, base de l’économie politique, à un examen critique, au premier examen catégorique, aussi impitoyable que scientifique : C’est là le grand progrès scientifique qu’il a réalisé, un progrès qui révolutionne l’économie politique et rend pour la première fois possible une véritable science de l’économie politique. / Proudhon a fait d’abord remarquer que la somme des salaires des ouvriers pris isolément, même si chaque travail individuel était payé intégralement, ne paye pas la force collective qui s’objective dans leur produit, que l’ouvrier n’est donc pas payé comme une fraction de la force de travail collective. [21] »

Mais les louanges de Marx et d’Engels envers Proudhon cessent brusquement en 1846.

L’une des raisons présumée est qu’en 1846 Proudhon rejeta l’invitation de Marx à devenir son correspondant à Paris. Dans sa réponse, Proudhon critique la volonté de Marx de forger un dogme unificateur :

« Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société, le mode dont ces lois se réalisent, le progrès suivant lequel nous parvenons à les découvrir, mais, pour Dieu ! après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne songeons point à notre tour à endoctriner le peuple, […] ne taillons pas au genre humain une nouvelle besogne par de nouveaux gâchis. […] Parce que nous sommes à la tête du mouvement ne nous faisons pas les chefs d’une nouvelle intolérance. […] Accueillons et encourageons toutes les protestations. […] Ne regardons jamais une question comme épuisée, et, quand nous aurons usé jusqu’à notre dernier argument, recommençons s’il le faut avec l’éloquence et l’ironie. À cette condition j’entrerai avec plaisir dans votre association, sinon, non. [22] »

Proudhon émet également des réserves sur l’idée d’une révolution violente : « nos prolétaires ont si grand soif de science, qu’on serait fort mal accueilli d’eux, si on n’avait à leur présenter à boire que du sang. »

La seconde raison probable du changement soudain et radical de Marx vis-à-vis de Proudhon en 1846 est qu’il a été pris de court par la publication du nouveau livre de ce dernier, Philosophie de la misère, ou Système des contradictions économiques. Proudhon y développe de nouveaux outils conceptuels pour comprendre la structure du monde capitaliste. Marx avait espéré faire de Proudhon son précurseur, qu’il aurait dépassé. Il avait annoncé un ouvrage d’économie, et voilà que Proudhon lui coupe l’herbe sous les pieds.

Il s’empresse donc de démolir Proudhon, par une brochure en français, Misère de la philosophie, que Proudhon décrira comme « un tissu de grossièretés, de calomnies, de falsifications, de plagiats ». Iain McKay, auteur d’une anthologie de textes de Proudhon en anglais (Property is Theft ! A Pierre-Joseph Proudhon Anthology), se range à cet avis :

« Alors que, sans aucun doute, Marx fait quelques critiques valables de Proudhon, son livre est plein de distorsions. Son but était de rejeter Proudhon comme étant l’idéologue du petit-bourgeois et il pensait à l’évidence que tous les moyens étaient bons pour atteindre ce but. Nous trouvons donc Marx arrangeant arbitrairement des citations du livre de Proudhon, souvent hors contexte et même trafiquées, pour confirmer ses propres vues. Pour pouvoir l’attaquer, il impute à Proudhon des idées que le Français ne défendait pas (ou qu’il rejetait explicitement !). Marx suggère même que sa propre opinion est l’opposé de celle de Proudhon alors qu’en fait, il ne fait que répéter les pensées du Français. Il prend au pied de la lettre les commentaires sarcastiques du Français, ses métaphores et ses abstractions. Et, par-dessus tout, Marx cherche à le ridiculiser. [23] »

Pourtant, lorsque, vingt ans plus tard, Marx publiera le premier volume de son Capital, on y retrouvera les catégories élaborées par Proudhon : la valeur, la division du travail, le machinisme, la concurrence, les monopoles, et surtout la plus-value (que Proudhon appelait aussi « aubaine »). Ayant déclaré haut et fort en 1846, et répété inlassablement depuis, que Proudhon avait tout faux, Marx peut maintenant s’approprier ses concepts sans lui en attribuer le crédit. Il ne cite Proudhon que cinq fois dans le Capital, uniquement en notes de bas de page et uniquement pour le rabaisser. Mais lorsqu’il aboutit, après 654 pages, à la conclusion que « La propriété apparaît maintenant du côté du capitaliste comme le droit de s’approprier le travail d’autrui non payé ou le produit de ce travail, et du côté de l’ouvrier comme impossibilité de s’approprier son propre produit » [24], qu’a-t-il dit de plus que Proudhon 27 ans plus tôt dans Qu’est-ce que la propriété ? Beaucoup de choses, diront certainement les marxiens. N’ayant pas étudié le Capital, je me borne à poser la question.

En 1867, date de publication du premier volume du Capital, la notoriété et l’influence de Proudhon dépassaient encore celles de Marx en Europe. L’Association internationale des ouvriers (la Première Internationale) avait été fondée en 1864 par les partisans de Proudhon, qui s’appelaient mutualistes et anti-autoritaires. Bakounine, qui est devenu le plus grand adversaire de Marx au sein de la Première Internationale après la mort de Proudhon, définira ses propres idées comme « le proudhonisme largement développé et poussé jusqu’à ses dernières conséquences » (« Qui suis-je ? »), bien qu’il critiquât l’attachement des proudhoniens à la propriété héréditaire. Lors du congrès de Genève de 1866, les proudhoniens, qui se disaient « anarchistes » et « anti-autoritaires », l’emportèrent encore et convainquirent le congrès de voter à l’unanimité pour œuvrer à la suppression du statut de salarié par le développement des coopératives. Le marxisme n’eut quasiment aucune influence sur la Commune parisienne de 1871, qui s’inspirait principalement des idées de Proudhon sur les fédérations décentralisées et les associations de travailleurs.

C’est en fait à la faveur de la guerre franco-allemande de 1870 que Marx prendra enfin le dessus sur le courant proudhonien anti-étatique. Marx avait d’ailleurs bien saisi tout l’avantage qu’il pouvait tirer de la guerre. Bien qu’il ait fait publier un texte appelant à la solidarité entre les ouvriers français et allemands, avec cette phrase ambiguë : « La guerre du côté allemand doit rester une guerre défensive », sa véritable pensée est révélée dans sa correspondance avec Engels, à qui il écrit le 20 juillet 1870 :

« Les Français ont besoin d’être rossés. Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir d’État sera utile à la centralisation de la classe ouvrière allemande. La prépondérance transférerait en outre de France en Allemagne le centre de gravité du mouvement ouvrier européen, et il suffit de comparer le mouvement de 1866 à aujourd’hui dans les deux pays pour voir que la classe ouvrière allemande est supérieure à la classe française sur le plan de la théorie et de l’organisation. La prépondérance, sur le théâtre du monde, de la classe ouvrière allemande sur la française signifierait du même coup la prépondérance de "notre" théorie sur celle de Proudhon. »

Maurice Joyeux, qui cite cette lettre, commente : « La prédominance sur Proudhon, voilà qu’elle est la préoccupation du personnage alors que la guerre fait rage. Ces phrases sonnent comme le prélude à d’autres phrases prononcées par Lénine, puis par Staline, où la vie humaine compte peu devant l’ambition démesurée de ces grands fauves de la politique. » [25]

Rendez-vous

sur la page de financement participatif de la Rédaction d’E&R

pour découvrir la seconde partie du dossier !

Partie 2 :

![]() Communisme et monopolisme

Communisme et monopolisme

![]() Marx et la haine juive des nations

Marx et la haine juive des nations

![]() Communisme et sionisme : les tenailles dialectiques

Communisme et sionisme : les tenailles dialectiques

Revenir aux fondamentaux avec Kontre Kulture !

et

et  !

!